Muffige Gerüche aus dem Wäschekorb entstehen durch komplexe mikrobielle Prozesse, die sich wissenschaftlich präzise erklären und effektiv bekämpfen lassen.

Feuchte Schmutzwäsche im Wäschekorb ist nicht nur ein ästhetisches Problem. Die Mischung aus schlechter Belüftung, warmem Raumklima und organischem Material schafft optimale Bedingungen für Mikroorganismen, deren Stoffwechselprodukte als muffiger Geruch wahrnehmbar werden. Studien zur Haushaltshygiene belegen, dass sich dieser Zustand insbesondere in Badezimmern ohne dauerhafte Lüftung bereits innerhalb weniger Stunden entwickelt. Anaerobe Bakterien zersetzen organische Rückstände wie Schweiß und Hautzellen und produzieren dabei geruchsintensive Verbindungen wie Ammoniak, Buttersäure oder Schwefelverbindungen. Diese Gerüche sind nicht nur störend, sondern dringen tief in Textilfasern ein und können selbst nach dem Waschen zurückbleiben. Forschungen zeigen, dass synthetische Fasern Geruchsstoffe stärker speichern als Naturmaterialien, während unvollständiges Entfernen der Bakterien bei Niedrigtemperaturwäschen das Problem verstärkt.

Bakterielle Geruchsbildung in feuchter Wäsche verstehen

Baumwollsocken oder verschwitzte Sportshirts beginnen im Wäschekorb ohne Luftzirkulation eine mikrobielle Zersetzung. Wissenschaftliche Untersuchungen haben Bakterien wie Moraxella osloensis als „Stinker-Bakterium“ identifiziert, zusammen mit Staphylococcus-Arten der natürlichen Hautflora. Diese Mikroorganismen produzieren flüchtige organische Verbindungen, die in Fasern eindringen und intensiv riechen. Problematisch wird es erst in feuchter Umgebung, wo diese Bakterien optimale Wachstumsbedingungen finden.

Verschiedene Faktoren begünstigen die Entstehung dieser ungünstigen Bedingungen. Unbelüftete Badezimmer mit konstant hoher Luftfeuchte fördern mikrobielles Wachstum erheblich. Korbmaterialien ohne Atmungsaktivität wie Kunststoff oder lackiertes Holz begünstigen Kondensation und Biofilmbildung. Synthetische Kleidung lässt Schweiß weniger schnell verdampfen und speichert Geruchsstoffe intensiver. Lange Lagerzeiten von mehr als 24 bis 48 Stunden vor dem Waschen ermöglichen bakterielle Vermehrung in kritischem Ausmaß.

Optimale Lagerung verhindert Geruchsprobleme

Der verbreitete Einsatz von luftdichten Wäscheboxen verschlimmert das Problem meist erheblich. Studien zeigen, dass geschlossene Kunststoffbehälter Feuchtigkeitsstau und Biofilme fördern, während atmungsaktive Materialien die Luftzirkulation verbessern und mikrobielle Aktivität reduzieren. Die eigentliche Ursache liegt nicht bei den Gerüchen selbst, sondern in der Mikroklimatik des Lagerortes.

Wäschekörbe aus offenem Weidengeflecht oder Rattan verbessern nachweislich die Luftzirkulation. Modelle mit Textileinsatz aus atmungsaktiver Baumwolle regulieren Feuchtigkeit natürlich. Selbstgebaute Körbe mit Lüftungsbohrungen in Holz oder Metall optimieren die Belüftung zusätzlich. Forschungen zur Materialwissenschaft zeigen, dass glatte Kunststoffoberflächen bakterielle Biofilme begünstigen, während strukturierte, atmungsaktive Materialien diese Entwicklung hemmen.

Wissenschaftlich bewährte Waschstrategien gegen Gerüche

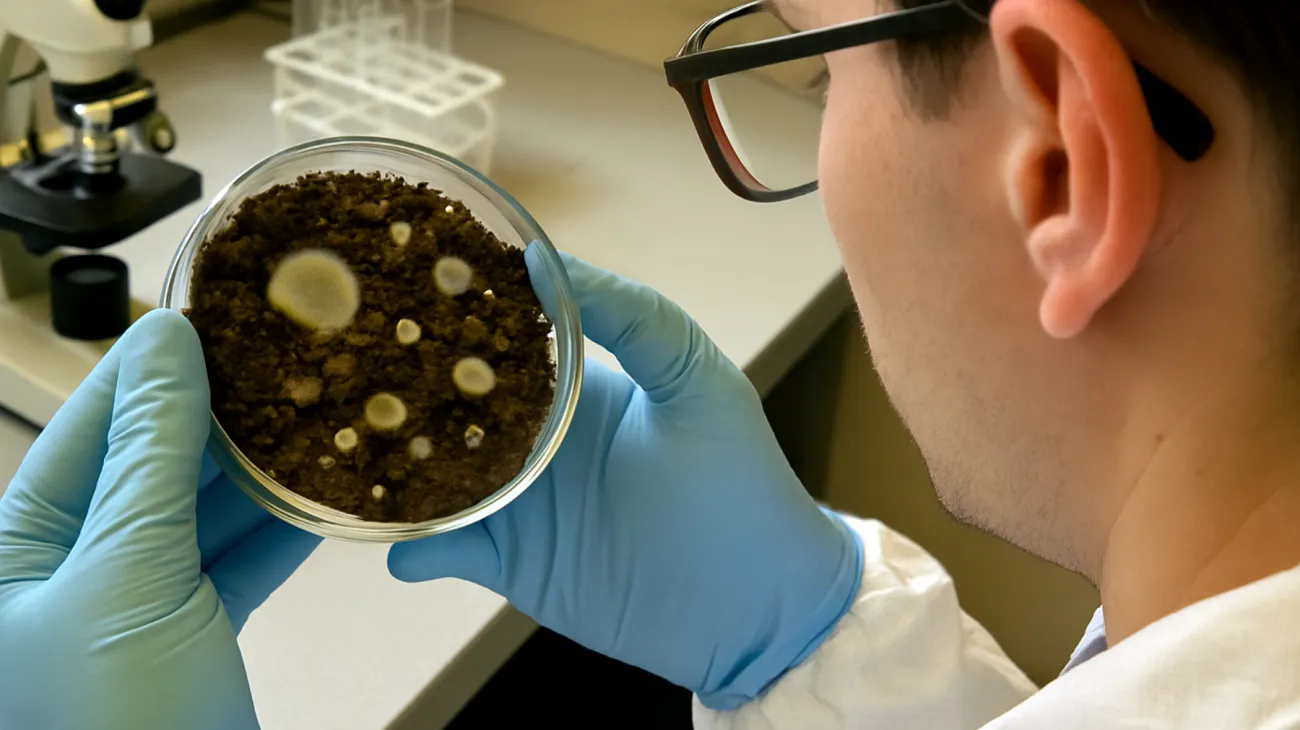

Moderne Forschung der Hochschule Rhein-Waal zeigt, wie bestimmte Bodenbakterien wie Rhizobium und Agrobacterium geruchsbildende Keime unterdrücken können. Diese Erkenntnisse revolutionieren das Verständnis für das komplexe mikrobiologische Gleichgewicht in der Textilpflege. Für praktische Anwendung haben sich mehrere Strategien als besonders wirkungsvoll erwiesen.

Temperaturbasierte Desinfektion ist entscheidend: Forschungsergebnisse belegen, dass 60°C-Wäschen geruchsbildende Keime deutlich effektiver eliminieren als Niedrigtemperaturgänge. Diese Temperatur ist kritisch für die vollständige Beseitigung von Bakterien, die bei kühleren Waschgängen überleben und weiterhin Geruchsstoffe produzieren. Präventive Oberflächenbehandlung mit Essigdesinfektion zerstört Biofilme an Korbwänden und beseitigt die Quelle persistenter Gerüche.

Waschmaschinen-Hygiene als Erfolgsfaktor

Ein oft übersehener Aspekt der Geruchsprävention liegt in der Waschmaschine selbst. Studien haben gezeigt, dass kontaminierte Waschmaschinen als Quelle persistenter Gerüche fungieren. Die Forschung entwickelt dabei revolutionäre Ansätze mit gezieltem Einsatz von Bodenbakterien zur Unterdrückung geruchsbildender Keime.

Monatliche 60°C-Leerwäschen eliminieren Bakteriennester in Leitungen und Trommel. Regelmäßige Reinigung der Gummidichtungen verhindert Ansiedlung von Staphylococcus-Arten. Die offene Maschinentür nach dem Waschen vermeidet Kondensation und Biofilmbildung. Diese Maßnahmen sind nicht nur präventiv, sondern durchbrechen bestehende Kontaminationskreisläufe. Saubere Waschmaschinen verstärken die Wirksamkeit aller anderen Geruchspräventionsmaßnahmen deutlich.

Persistente Gerüche erfolgreich bekämpfen

Manche Gerüche bleiben trotz präventiver Maßnahmen bestehen. Mikrobiologische Studien haben mehrere Hauptursachen identifiziert. Systemische Kontamination entsteht, wenn die Raumfeuchte dauerhaft über kritischen Werten liegt oder Bakterienrückstände in der Wäsche trotz Waschen verbleiben. Besonders problematisch sind Niedrigtemperatur-Kurzwaschgänge, die geruchsbildende Mikroorganismen nicht vollständig eliminieren.

Biofilmbildung in Wäschekörben macht den Korb selbst zum Keimträger, insbesondere bei Modellen mit Stoffeinsatz ohne regelmäßige Reinigung. Diese Biofilme fungieren als Reservoir für Bakterien und kontaminieren neu eingelegte Wäsche sofort. Evidenzbasierte Gegenmaßnahmen umfassen Wäsche bei 60°C mit Sauerstoffbleiche oder Hygienespüler, wie Studien zur Textildesinfektion belegen. Wäschekörbe sollten heiß ausgewischt oder mit Essigspray desinfiziert werden, was nachweislich Biofilme zerstört.

Raumklima und Luftfeuchtigkeit kontrollieren

Raumklimakontrolle mit Luftentfeuchter oder hygroskopischen Mitteln hemmt mikrobielles Wachstum durch niedrigere Feuchtigkeit. Besonders effizient ist laut Forschungsberichten Magnesiumchlorid als Luftentfeuchter in offenen Gefäßen im Raum. Es zieht Feuchtigkeit aus der Luft und senkt das mikrobiologische Risiko erheblich. Diese Methode ist wissenschaftlich fundiert und praktisch umsetzbar.

Tägliches Stoßlüften reduziert die Luftfeuchtigkeit natürlich und kostenlos. Mechanische Belüftung durch Ventilatoren verbessert die Luftzirkulation zusätzlich. Bei konstant hoher Luftfeuchtigkeit sollten elektrische Raumentfeuchter eingesetzt werden, um optimale Bedingungen zu schaffen.

Innovative Forschung: Bodenbakterien als natürliche Geruchshemmer

Die Entdeckung, dass bestimmte Bodenbakterien geruchsbildende Keime unterdrücken können, eröffnet völlig neue Perspektiven für die Textilpflege. Diese Mikroorganismen produzieren natürliche Antibiotika und schaffen ein mikrobielles Gleichgewicht, das schädliche Bakterien hemmt. Regelmäßige Waschgänge mit moderaten Temperaturen und anschließende Hochtemperaturbehandlung schaffen optimale Bedingungen für ein gesundes mikrobielles Gleichgewicht.

Die Forschung arbeitet an der Entwicklung von Waschmittelzusätzen, die diese nützlichen Bakterien enthalten. Bis zur Marktreife können Haushalte durch optimierte Waschzyklen und verbesserte Lagerungsbedingungen ähnliche Effekte erzielen. Diese Erkenntnisse zeigen, dass Geruchsprävention nicht nur eine Frage der Sauberkeit ist, sondern auch des mikrobiellen Gleichgewichts.

Prävention statt Bekämpfung: Systematische Lösungen

Wer langfristig ein sauberes, neutrales Raumklima trotz feuchter Kleidung im Bad erhalten will, sollte mehrere evidenzbasierte Maßnahmen zu einem wirkungsvollen Gesamtsystem kombinieren:

- Atmungsaktive Wäschekörbe aus Weidengeflecht oder perforierten Materialien für optimale Luftzirkulation

- Regelmäßige 60°C-Wäschen zur vollständigen Elimination geruchsbildender Bakterien

- Systematische Oberflächendesinfektion mit Essigspray zur Biofilmzerstörung

- Optimiertes Raumklima durch tägliches Stoßlüften oder Raumentfeuchter

Diese vier Ansätze greifen an unterschiedlichen Stellen des Problems an – mikrobiologisch, materialwissenschaftlich, chemisch und klimatisch. Der zeitliche Aufwand liegt bei wenigen Minuten pro Woche, die Wirkung jedoch entfaltet sich kontinuierlich und wissenschaftlich messbar. Die Neigung zur Überdeckung durch künstliche Duftstoffe ist verständlich, aber meist wirkungslos, da Gerüche in feuchter Schmutzwäsche ein mikrobielles Problem darstellen.

Die moderne Forschung zeigt, dass die Kombination aus atmungsaktiven Materialien, temperaturoptimierten Waschzyklen und systematischer Oberflächenhygiene nicht nur effektiver ist als traditionelle Methoden, sondern auch nachhaltiger und gesünder für die Bewohner. Wer seinen Wäschekorb als kontrollierbares Mikrobiotop versteht und verfügbare Forschungsergebnisse umsetzt, beginnt nicht nur sauberer zu wohnen, sondern auch gesünder zu leben.

Inhaltsverzeichnis